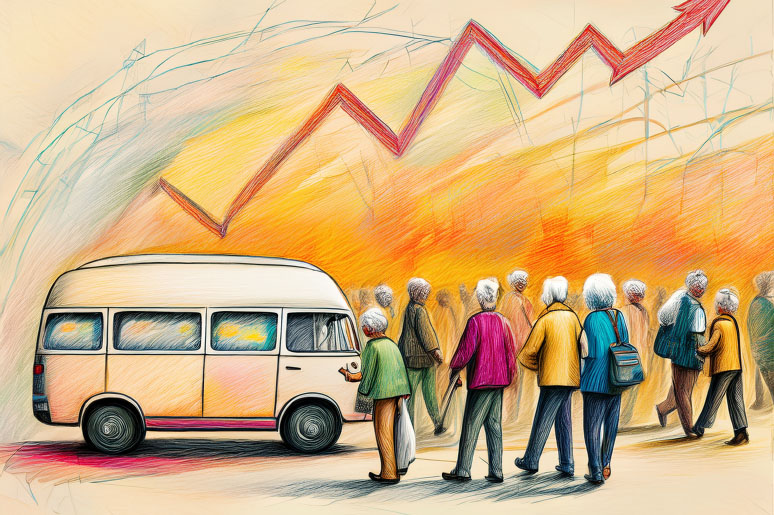

近年、高齢者の運転免許返納が急増しており、2024年には過去最多の返納件数が記録されました。

特に、75歳以上の高齢者による返納が全体の約60%を占めており、社会の関心を集めています。

なぜこのような動きが広がっているのか、そして免許返納後の生活にどう対応していくべきなのか、今後の課題とともに詳しくご紹介します。

75歳以上の高齢者による返納が過半数

2024年の運転免許返納件数において、75歳以上の高齢者が占める割合が過半数を超え、社会的に大きな注目を集めています。

特に、これまで高齢者による免許返納が急増し、過去最多の件数が記録されました。

この傾向は、社会全体の高齢ドライバーへの警戒感の高まりや、家族や自治体による支援活動が影響していると考えられます。

高齢者が運転免許を返納する決断は、単に事故を減らすためだけでなく、安全な社会づくりの一環として重要視されています。

返納件数の詳細

警察庁は、2024年の運転免許証自主返納件数について、前年から4万4,957件増加し、合計42万7,914件に達したと発表しました。

この増加は5年ぶりのことであり、特に75歳以上の高齢者による返納が大きな割合を占めている点が注目されています。

高齢者の免許返納が増加する背景には、社会的な高齢者の安全運転に対する関心の高まりや、免許返納後の生活支援制度の充実などが挙げられます。

このような動きは、今後も続くと予想され、返納件数はさらに増加する可能性が高いです。

年齢別の返納件数

2024年の運転免許自主返納件数に関するデータは、年齢別に見ると興味深い結果が浮かび上がります。

特に75歳以上の返納者が26万4,916件で、全体の約60%を占めています。前年比で3,347件増加しており、この層の高齢者による返納が顕著に増加していることがわかります。

一方、75歳未満の返納者は16万2,998件で、前年比4万1,610件増となっており、若年層の高齢者に比べて増加率が高い点が特徴です。

このようなデータから、高齢者に対する社会的な関心の高まりや、家族や自治体の支援の影響を読み取ることができます。

返納増加の背景

高齢ドライバー事故の社会的影響と免許返納の増加

2019年に東京で発生した高齢ドライバーによる事故は、社会に大きな影響を与えました。

これにより、高齢者の運転に対する関心が高まり、自主返納を選択する人が増えたとされています。

この出来事は、高齢ドライバーによる事故の危険性を再認識させ、特に都市部での交通事故防止のための運転免許返納運動が活発になるきっかけとなりました。

このような背景から、多くの高齢者が安全策として運転免許を返納するようになりました。

コロナ禍の影響と回復

新型コロナウイルスの流行により、2020年から一時的に免許返納件数が減少しました。

特に、免許更新の延期措置や、外出自粛の影響で交通事故の減少が報告されました。

しかし、社会が正常化し、外出が増加する中で、免許返納件数が再び回復し、増加傾向を示しています。

この回復は、社会全体の意識改革とともに、社会が高齢者の安全を重要視するようになった証でもあります。

免許返納後の生活支援策が進んだことも影響しており、コロナ禍での教訓が返納件数の増加につながったと考えられます。

運転技能検査の義務化

2022年5月に施行された改正道路交通法により、75歳以上の高齢ドライバーには、一定の違反歴がある場合、運転技能検査(実技試験)の受験が義務付けられました。

この規制により、試験に合格できないことを理由に免許を返納する高齢者が増えているとみられています。

このような制度改革は、高齢ドライバーの安全を守るための重要な措置として、今後も運転技能の向上を図るためにさらに強化される可能性があります。

高齢者が運転を続けることのリスクが認識される中、返納を選ぶ高齢者が増えるのは自然な流れといえるでしょう。

75歳以上の運転免許保有者の現状

2024年末時点で、75歳以上の運転免許保有者は789万7,762人に上り、依然として多くの高齢ドライバーが運転を続けていることがわかります。

この数字は、社会全体の高齢化が進んでいる中で、運転免許を保持する高齢者の増加を反映しています。

しかし、これらの高齢者が今後も安全に運転を続けるためには、免許返納後の生活支援体制の強化が必要不可欠です。

高齢者が免許返納を決断する理由としては、健康上の問題や運転技術の衰えが挙げられますが、その後の生活の質を保つためには、自治体や家族の支援が重要となります。

高齢者の移動手段としての課題

高齢者が運転免許を返納すると、特に地方では移動手段が大きな課題となります。

地方の交通網は都市部に比べて整備が遅れている場合が多く、公共交通機関が不便なため、車を使わざるを得ない状況が続いています。

このため、免許返納後の生活に支障をきたす高齢者が少なくありません。移動手段が確保できないことは、日常生活に必要な買い物や病院への通院に困難をもたらし、孤立を深める原因ともなります。

この問題を解決するためには、自治体による支援策や、地域の交通手段の見直しが急務です。

自治体の支援策

免許返納後の高齢者に対する支援策として、自治体は様々な取り組みを行っています。

これには、公共交通機関の無料乗車券や割引制度の導入、タクシー料金の割引サービス、そして買い物支援などが含まれます。

自治体によるこうした支援策は、免許返納を促進する上で重要な役割を果たしています。

さらに、電動カートの購入補助や、地域ごとのコミュニティバスの運行など、高齢者が安全に移動できる環境づくりが進められています。

このような支援策は、免許を返納した高齢者が安心して生活できる社会づくりに欠かせません。

家族の関与と説得

免許返納を決める際、家族の関与が非常に重要です。高齢者が運転を続けたいという気持ちを尊重しつつ、無理に強要することなく、代替手段を提案することが大切です。

説得においては、冷静かつ理解を示す態度が求められます。例えば、公共交通機関の利用方法を具体的に示し、車を使わない生活の利点を説明することが有効です。

また、事故のリスクについて冷静に伝えることも必要です。家族が高齢者に寄り添い、サポートを提供することが、免許返納を決断するための大きな助けとなります。

まとめ

2024年の運転免許返納件数は過去最多となり、特に75歳以上の高齢者の返納が全体の60%を占めています。

これには、社会的な関心の高まりや、家族や自治体の支援策が大きく関わっています。免許返納後の高齢者の移動手段や生活支援策の確立は、今後の重要な課題です。

自治体や家族が協力し、高齢者が安全に生活できる環境を整えることが、ますます求められています。