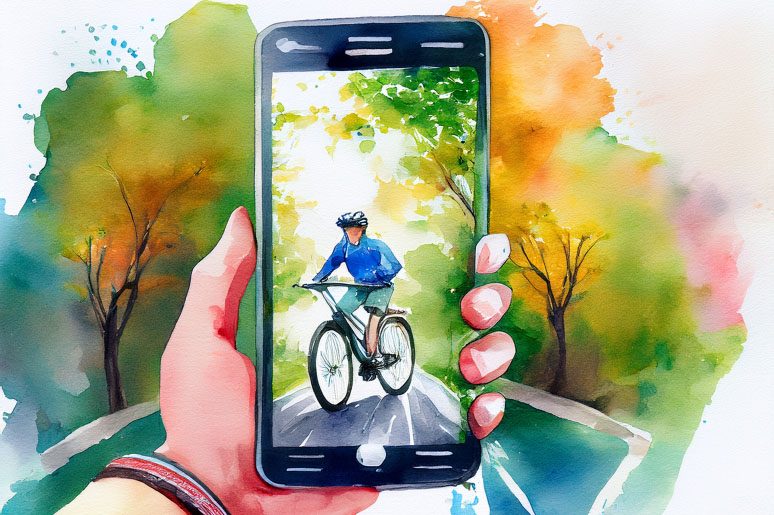

自転車の交通違反に対する取り締まりが強化されることになり、注目を集めています。

これまでは警告や指導が中心でしたが、2026年4月からは自転車も青切符制度により反則金が科せられるようになります。

交通事故のリスクを減らし、より安全な自転車利用を促進するために、どのような違反行為が対象となり、どのように制度が運用されるのでしょうか。

この記事では、新たな青切符制度の導入背景や仕組み、そしてその影響について詳しく解説します。

取り締まりの概要

自転車の交通違反に対する取り締まりが強化されます。

警察庁は2026年4月から、自動車や原動機付自転車と同様に、自転車の交通違反にも反則金を科す青切符制度を導入することを決めました。

この制度の導入により、違反者は刑事罰を受けることなく、違反金を納付することで手続きを終えられるようになります。

これまでのような指導警告や、悪質な違反に限った赤切符の発行から一歩踏み込み、現実的で抑止力のある制度への移行が図られています。

新たな制度では、違反者が16歳以上の自転車利用者である場合に青切符が交付されます。

対象となる違反は113種類に及び、代表的な行為には信号無視や一時不停止、スマートフォンを使用しながらの運転などが含まれます。

これらの違反行為にはそれぞれに応じた金額の反則金が設定されており、内容によって3000円から最大12000円の範囲で徴収されます

対象となる違反行為とその内容

今回の制度で反則金の対象となる違反行為には、特に近年増加している危険運転が多く含まれています。

| 違反行為 | 反則金 |

|---|---|

| スマホの「ながら運転」 | 12,000円 |

| 信号無視、逆走、歩道を走る | 6,000円 |

| 指定場所で一時停止しない | 5,000円 |

| 車に追い抜かれる際に道路左側に寄らない | 5,000円 |

| 2台並んで走ることや2人乗りなど | 3,000円 |

| 傘を差したりイヤホンを付けながら運転 | 5,000円 |

| ブレーキが利かない自転車に乗る | 5,000円 |

なぜ今青切符制度が必要なのか

制度導入の背景には自転車をめぐる交通事故の増加があります。

特に都市部では自転車利用者が急増しており、歩行者や他の車両との接触事故が多発しています。

これまで自転車の交通違反については指導や警告にとどまるケースが大半であり、実際に赤切符を交付して刑事手続きを行うのは極めてまれでした。

さらに赤切符に基づく手続きは煩雑であり、検察官によって不起訴となることも少なくありませんでした。

このような状況では交通違反に対する実効性ある抑止が働かないため、結果的に違反行為が繰り返されやすいという課題がありました。

青切符制度の導入は刑事罰を伴わない一方で、反則金という経済的負担によって違反行為を抑制する狙いがあります。

加えて手続きの簡素化によって現場の警察官による迅速な対応も可能になり、抑止効果の高い取り締まりが期待されています。

自転車は手軽で環境にも優しい交通手段である一方で、道路交通法の枠内で走行すべき軽車両としての責任も伴います。

法令の順守を促し安全な走行環境を整えるには、罰則と教育の両輪による対応が求められています

制度施行に向けた今後の予定と社会的反応

警察庁は青切符制度の導入に向けて2025年4月25日からパブリックコメントの募集を開始します。

これにより広く国民の意見を取り入れたうえで政令の改正作業を進め、翌年の4月1日からの施行を目指します。

この間に警察や自治体は具体的な運用体制の整備や違反行為に関する広報活動を強化することになります。

一方で自転車利用者の中には制度への懸念を示す声もあります。

とくに高齢者や子育て中の保護者などは自分たちの行為がどの程度違反に該当するのか曖昧に感じている場合が多いとされます。

そのため今後の課題としては制度内容をわかりやすく周知し、日常の運転行動を具体的にどう変えるべきかを啓発することが求められます。

また青切符制度が実際にどの程度の抑止力を持つかについては、施行後の運用データを通じた検証が重要です。

反則金が科された件数や事故件数の変化、そして市民の意識の変化などを継続的に調査し、必要に応じて制度の見直しや補完的な対策を講じることも考えられます

まとめ

- 青切符制度により、自転車の交通違反に反則金が科されます。

- 16歳以上が対象となり、113種類の違反が規定されます。

- ながら運転には、最大12,000円の反則金が課されます。

- 制度は刑事罰ではなく、反則金で違反を抑止する狙いです。

- 2025年4月25日からに意見募集を開始し、1年後に施行予定です。